Die perfekte Belichtung ist die Grundlage jeder guten Fotografie und das Verständnis des Belichtungsdreiecks ist der erste Schritt dorthin. Ganz gleich, ob Sie Anfänger sind und gerade erst Ihre Kamera in die Hand nehmen oder ob Sie ein erfahrener Fotograf sind, der seine Fähigkeiten verfeinern möchte – das Belichtungsdreieck ist der Schlüssel zu technisch und kreativ gelungenen Bildern.

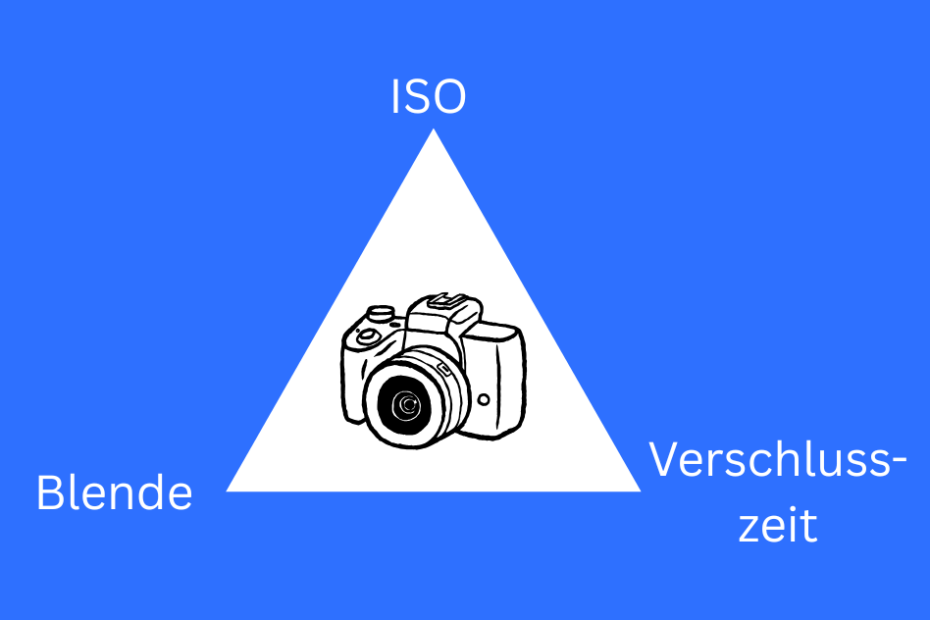

Es besteht aus drei zentralen Elementen: Blende, Verschlusszeit und ISO. Jedes dieser Elemente beeinflusst die Belichtung eines Fotos, und ihr Zusammenspiel bestimmt, wie das Bild letztendlich aussieht. In diesem Artikel lernen Sie, wie Sie diese drei Parameter verstehen und gezielt einsetzen können.

Was ist das Belichtungsdreieck?

Das Belichtungsdreieck: Eine grundlegende Einführung

Das Belichtungsdreieck ist ein grundlegendes Konzept in der Fotografie und beschreibt das Zusammenspiel der drei wichtigsten Kameraeinstellungen: Blende (Aperture), Verschlusszeit (Shutter Speed) und ISO-Empfindlichkeit. Diese drei Parameter bestimmen, wie viel Licht auf den Kamerasensor fällt und wie das Bild letztendlich aussieht. Sie hängen eng miteinander zusammen, sodass eine Änderung eines Parameters oft eine Anpassung der beiden anderen erfordert, um die gewünschte Belichtung beizubehalten.

Warum das Belichtungsdreieck so wichtig ist

Ganz gleich, ob Sie mit einer Spiegelreflexkamera, einer spiegellosen Kamera oder sogar einem Smartphone fotografieren – das Verständnis des Belichtungsdreiecks ist entscheidend. Es gibt Ihnen die kreative Kontrolle über Ihre Bilder und ermöglicht es Ihnen, bewusst zu entscheiden, wie hell oder dunkel ein Foto sein soll, ob es scharf oder unscharf ist und ob Bewegungen eingefroren oder fließend dargestellt werden.

Ohne das Verständnis des Belichtungsdreiecks:

- Könnten Ihre Bilder unter- oder überbelichtet sein.

- Verpassen Sie die kreative Kontrolle über Schärfentiefe und Bewegungsdarstellung.

- Haben Sie Schwierigkeiten, in unterschiedlichen Lichtsituationen zu fotografieren.

Die drei Säulen des Belichtungsdreiecks

Das Belichtungsdreieck besteht aus drei Säulen, die alle miteinander verbunden sind:

- Blende (Aperture)

Die Blende bezeichnet die Öffnung im Objektiv, durch die Licht auf den Sensor fällt. Sie wird in sogenannten f-Werten angegeben, zum Beispiel f/1.8, f/4 oder f/16. Ein niedriger f-Wert (zum Beispiel f/1,8) bedeutet eine große Blendenöffnung, die viel Licht hereinlässt, während ein hoher f-Wert (zum Beispiel f/16) eine kleine Öffnung und damit weniger Licht bedeutet.- Wirkung auf das Bild: Sie bestimmt die Schärfentiefe, also den Bereich im Bild, der scharf ist. Eine große Blende (kleiner Blendenwert) sorgt für eine geringe Schärfentiefe und ist somit ideal für Porträts. Eine kleine Blende (großer Blendenwert) sorgt hingegen für eine große Schärfentiefe und eignet sich daher hervorragend für Landschaftsaufnahmen.

- Verschlusszeit (Shutter Speed)

Die Verschlusszeit bestimmt, wie lange der Kamerasensor dem Licht ausgesetzt ist. Sie wird in Sekunden oder Bruchteilen einer Sekunde angegeben, beispielsweise 1/1000 s für schnelle Bewegungen oder 1 s für Langzeitbelichtungen.- Wirkung auf das Bild: Sie bestimmt die Bewegungsdarstellung. Eine kurze Verschlusszeit (zum Beispiel 1/1000 s) friert schnelle Bewegungen ein, während eine lange Verschlusszeit (zum Beispiel 2 s) Bewegungsunschärfe erzeugt.

- ISO-Empfindlichkeit

Der ISO-Wert gibt an, wie lichtempfindlich der Kamerasensor ist. Ein niedriger ISO-Wert (zum Beispiel ISO 100) bedeutet eine geringe Lichtempfindlichkeit, während ein hoher ISO-Wert (zum Beispiel ISO 3200) eine höhere Lichtempfindlichkeit bedeutet.- Wirkung auf das Bild: Er bestimmt die Helligkeit und das Bildrauschen. Ein niedriger ISO-Wert sorgt für ein klares Bild, während ein hoher ISO-Wert Bildrauschen verursacht – insbesondere bei schwachem Licht.

Das Zusammenspiel der drei Elemente

Die drei Elemente des Belichtungsdreiecks stehen nicht isoliert nebeneinander. Sie beeinflussen sich gegenseitig, und das Verständnis dieses Zusammenspiels ist entscheidend für eine perfekte Belichtung. Ein einfaches Beispiel:

- Wenn Sie die Blende weit öffnen (niedriger f-Wert), gelangt mehr Licht auf den Sensor. Um eine Überbelichtung zu vermeiden, müssen Sie entweder die Verschlusszeit verkürzen oder den ISO-Wert senken.

- Wenn Sie den ISO-Wert erhöhen, wird das Bild heller. Um eine Überbelichtung zu vermeiden, können Sie entweder die Blende verkleinern (was zu einem höheren f-Wert führt) oder die Verschlusszeit verkürzen.

- Eine längere Verschlusszeit (z. B. eine Sekunde) lässt mehr Licht auf den Sensor fallen, was bei schwachem Licht von Vorteil ist. Es besteht jedoch die Gefahr, dass sich Bewegungen unscharf darstellen. Sie könnten daher die Blende schließen oder den ISO-Wert verringern.

Warum Anfänger oft Schwierigkeiten mit dem Belichtungsdreieck haben

Das Belichtungsdreieck ist für viele Anfänger zunächst verwirrend, da jede Änderung eines Parameters auch Auswirkungen auf die anderen hat. Ein häufiger Fehler ist der Versuch, die einzelnen Elemente isoliert voneinander zu betrachten, ohne das Zusammenspiel zu verstehen. Doch mit etwas Übung wird das Belichtungsdreieck zu einem Werkzeug, das Ihnen kreative Freiheit bietet.

Praktisches Verständnis des Belichtungsdreiecks

Stellen Sie sich das Belichtungsdreieck wie ein Wasserhahn-System vor:

- Die Blende ist die Größe der Öffnung des Hahns – je weiter geöffnet, desto mehr Wasser (Licht) fließt.

- Die Verschlusszeit ist die Dauer, wie lange der Hahn geöffnet bleibt.

- Der ISO-Wert ist wie der Druck des Wassers – bei hohem Druck (hoher ISO) kommt mehr Wasser (Licht), auch wenn der Hahn nur wenig geöffnet ist.

Dieses einfache Bild veranschaulicht das Zusammenspiel der drei Elemente auf intuitive Weise. Mit der Zeit werden Sie lernen, die Einstellungen je nach Lichtsituation und gewünschtem Bildeffekt anzupassen.

Das Belichtungsdreieck als kreatives Werkzeug

Das wahre Potenzial des Belichtungsdreiecks zeigt sich in seiner kreativen Anwendung. Haben Sie die technischen Grundlagen einmal verstanden, können Sie es nutzen, um die Wirkung Ihrer Bilder gezielt zu gestalten.

- Porträts: Große Blende (niedriger f-Wert) für weiche Hintergründe und Fokus auf das Motiv.

- Landschaften: Kleine Blende (hoher f-Wert) für durchgehende Schärfe.

- Action: Kurze Verschlusszeit, um Bewegungen einzufrieren.

- Langzeitbelichtung: Lange Verschlusszeit für kreative Effekte wie Lichtspuren oder glattes Wasser.

In den folgenden Abschnitten werden wir die drei Elemente des Belichtungsdreiecks – Blende, Verschlusszeit und ISO – ausführlich besprechen und Ihnen praktische Tipps zu deren optimalem Einsatz geben.

Blende (Aperture) – Das Tor zum Licht

Was ist die Blende? Eine technische und kreative Einführung

Die Blende ist eine der drei grundlegenden Säulen des Belichtungsdreiecks. Sie beschreibt die Öffnung im Objektiv Ihrer Kamera, durch die Licht auf den Sensor fällt. Sie funktioniert ähnlich wie die Pupille des menschlichen Auges, die sich bei wenig Licht weitet und bei starkem Licht verengt. In der Fotografie wird die Blende in sogenannten f-Werten (zum Beispiel f/1,8, f/4 oder f/16) angegeben. Diese beschreiben den Durchmesser der Öffnung im Verhältnis zur Brennweite des Objektivs.

- Große Blende (kleiner f-Wert, z. B. f/1.8): Lässt viel Licht auf den Sensor und sorgt für eine geringe Schärfentiefe.

- Kleine Blende (hoher f-Wert, z. B. f/16): Lässt wenig Licht auf den Sensor und sorgt für eine große Schärfentiefe.

Die Blende hat nicht nur Einfluss auf die Helligkeit eines Bildes, sondern auch auf dessen Schärfentiefe, also den Bereich, der scharf dargestellt wird. Eine große Blende (kleiner Blendenwert) sorgt für einen unscharfen Hintergrund, was für Porträts ideal ist, da so der Fokus auf das Motiv gelenkt wird. Eine kleine Blende (hoher f-Wert) sorgt hingegen für eine durchgehende Schärfe vom Vordergrund bis zum Hintergrund und ist somit perfekt für die Landschaftsfotografie.

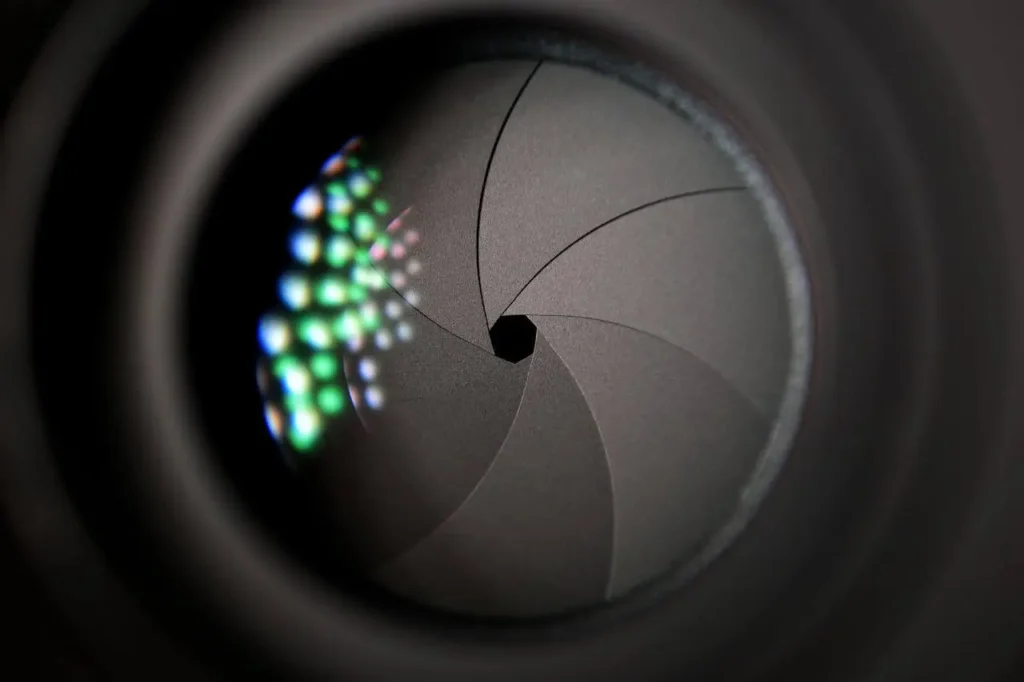

Wie funktioniert die Blende technisch?

Die Blende ist ein mechanisches System aus Lamellen, die sich öffnen und schließen. Diese bilden eine kreisförmige Öffnung, deren Größe sich je nach eingestelltem f-Wert verändert.

- Kleine f-Werte (z. B. f/1.8): Die Lamellen öffnen sich weit, was mehr Licht durchlässt.

- Große f-Werte (z. B. f/16): Die Lamellen schließen sich, was weniger Licht auf den Sensor fallen lässt.

Die f-Werte folgen einer logarithmischen Skala. Jeder Schritt verdoppelt oder halbiert die Lichtmenge. Ein Beispiel:

- Von f/2.8 auf f/4 wird die Lichtmenge halbiert.

- Von f/8 auf f/5.6 verdoppelt sich die Lichtmenge.

Diese Blendenstufen sind standardisiert und verlaufen in folgender typischer Reihenfolge:

f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

Der Einfluss der Blende auf die Schärfentiefe

Die Schärfentiefe bezeichnet den Bereich im Bild, der scharf abgebildet wird. Die Wahl der Blende hat direkten Einfluss auf die Schärfentiefe.

- Große Blende (kleiner f-Wert, z. B. f/1.4): Geringe Schärfentiefe. Nur das Motiv ist scharf, der Hintergrund verschwimmt.

- Anwendungsbeispiele: Porträts, Makrofotografie, kreative Unschärfe-Effekte.

- Kleine Blende (großer f-Wert, z. B. f/16): Große Schärfentiefe. Alles im Bild ist scharf, vom Vordergrund bis zum Hintergrund.

- Anwendungsbeispiele: Landschaftsfotografie, Architektur, Gruppenfotos.

Die Kontrolle der Schärfentiefe ist eines der mächtigsten kreativen Werkzeuge in der Fotografie. Damit können Sie den Fokus auf ein einzelnes Detail legen oder die gesamte Szene scharf darstellen.

Der Bokeh-Effekt – Kreative Nutzung der Blende

Der Begriff „Bokeh” beschreibt den unscharfen Bereich eines Bildes, der durch eine große Blende (kleiner Blendenwert) entsteht. Ein schönes Bokeh zeichnet sich durch gleichmäßige, weiche Unschärfekreise aus. Stil und Qualität des Bokehs hängen stark von der Bauweise des Objektivs und der Form der Blendenlamellen ab.

- Rundes Bokeh: Wird durch runde Blendenlamellen erzeugt und sorgt für gleichmäßige, weiche Unschärfekreise.

- Eckiges Bokeh: Entsteht durch weniger Lamellen und führt zu geometrischen Formen (z. B. sechseckig).

Bokeh ist vor allem in der Porträtfotografie beliebt, da es das Motiv durch einen unscharfen Hintergrund hervorhebt.

Die Blende und ihre Auswirkungen auf die Belichtung

Die Blende beeinflusst die Lichtmenge, die auf den Sensor fällt. In Kombination mit Verschlusszeit und ISO bildet sie einen zentralen Bestandteil des Belichtungsdreiecks. Doch wie genau wirkt sich eine Änderung der Blende auf die Belichtung aus?

- Große Blende (f/1.8): Lässt viel Licht herein – ideal für Aufnahmen bei schwachem Licht, ohne den ISO-Wert zu erhöhen.

- Kleine Blende (f/16): Lässt wenig Licht herein – perfekt für helle Lichtsituationen, in denen Überbelichtung vermieden werden muss.

Eine große Blende ermöglicht eine kürzere Verschlusszeit oder einen niedrigeren ISO-Wert. Das ist besonders in Situationen mit wenig Licht, wie beispielsweise in Innenräumen oder bei Nachtaufnahmen, von Vorteil.

Praktische Tipps zur richtigen Blendeneinstellung

- Porträts: Verwenden Sie eine große Blende (f/1.8 bis f/2.8), um den Hintergrund unscharf und das Motiv hervorzuheben.

- Landschaften: Wählen Sie eine kleine Blende (f/8 bis f/16), um alle Bildelemente scharf darzustellen.

- Makrofotografie: Eine große Blende (f/2.8) sorgt für einen traumhaften Unschärfeeffekt, der Details betont.

- Nachtaufnahmen: Verwenden Sie eine große Blende (f/1.4 bis f/2.8), um genügend Licht einzufangen und den ISO-Wert niedrig zu halten.

Häufige Fehler bei der Blendeneinstellung und wie Sie sie vermeiden

- Zu geringe Schärfentiefe bei Gruppenfotos: Verwenden Sie eine größere Blendenzahl (z. B. f/8), damit alle Personen im Fokus sind.

- Überbelichtung bei Tageslicht: Wenn Sie eine große Blende verwenden (f/1.4), achten Sie auf eine kürzere Verschlusszeit oder einen niedrigen ISO-Wert.

- Unscharfe Bilder durch falsche Fokusebene: Achten Sie darauf, dass der Fokuspunkt auf dem gewünschten Motiv liegt.

Die Blende als kreatives Werkzeug

Die Blende ist weit mehr als nur eine technische Einstellung: Sie ist ein kreatives Werkzeug. Durch die Kontrolle der Blende können Sie:

- Die Schärfentiefe gezielt steuern.

- Den Hintergrund weich und verträumt oder gestochen scharf darstellen.

- Mit dem Bokeh-Effekt beeindruckende Porträts erstellen.

- In verschiedenen Lichtsituationen flexibel fotografieren.

Ein tiefes Verständnis der Blende und ihrer Auswirkungen ist der erste Schritt, um Ihre Fotografie auf die nächste Stufe zu heben. Im nächsten Abschnitt befassen wir uns mit der Verschlusszeit und zeigen Ihnen, wie Sie damit Bewegungen kreativ gestalten können.

Verschlusszeit (Shutter Speed) – Der Moment der Aufnahme

Was ist die Verschlusszeit? Eine technische und kreative Einführung

Die Verschlusszeit ist ein zentrales Element des Belichtungsdreiecks. Sie beschreibt, wie lange der Kamerasensor Licht ausgesetzt ist. Sie wird in Sekunden oder Bruchteilen einer Sekunde gemessen und hat direkten Einfluss auf die Belichtung sowie die Darstellung von Bewegung in einem Bild.

- Kurze Verschlusszeit (z. B. 1/1000s): Der Sensor ist nur einen kurzen Moment dem Licht ausgesetzt. Das Bild wird eingefroren und Bewegungen erscheinen scharf.

- Lange Verschlusszeit (z. B. 1s oder mehr): Der Sensor ist länger dem Licht ausgesetzt. Bewegungen werden als Unschärfe dargestellt.

Die Verschlusszeit ist daher weit mehr als nur eine technische Einstellung: Sie ist ein kreatives Werkzeug, mit dem Sie bestimmen können, ob ein Bild Bewegung dynamisch darstellt oder einen Moment gestochen scharf einfängt.

Wie funktioniert die Verschlusszeit technisch?

Die Verschlusszeit wird durch den Verschlussmechanismus der Kamera gesteuert. Bei einer herkömmlichen Spiegelreflexkamera (DSLR) ist dies ein mechanischer Verschluss, der sich für die eingestellte Dauer öffnet und Licht auf den Sensor lässt. Bei spiegellosen Kameras kann die Verschlusszeit auch elektronisch gesteuert werden.

- Mechanischer Verschluss: Ein physischer Vorhang, der sich öffnet und schließt.

- Elektronischer Verschluss: Der Sensor wird digital für eine bestimmte Zeit aktiviert.

Auf der Skala sind die typischen Verschlusszeiten in Sekunden angegeben:

1/4000 s, 1/2000 s, 1/1000 s, 1/500 s, 1/250 s, 1/125 s, 1/60 s, 1/30 s, 1/15 s, 1 s, 2 s, 5 s, 30 s.

Je kürzer die Verschlusszeit, desto weniger Licht fällt auf den Sensor. Je länger die Verschlusszeit, desto mehr Licht wird erfasst.

Der Einfluss der Verschlusszeit auf die Bewegung

Die Verschlusszeit hat Einfluss auf die Darstellung von Bewegung in einem Bild. Dies ist besonders relevant, wenn Sie dynamische Szenen wie Sport, Tiere oder fließendes Wasser fotografieren möchten.

- Kurze Verschlusszeit (1/1000s oder schneller): Bewegungen werden eingefroren. Ideal für Action-Fotografie, Sport und Tierfotografie.

- Beispiel: Ein rennendes Pferd erscheint gestochen scharf.

- Mittlere Verschlusszeit (1/60s bis 1/125s): Bewegung wird leicht angedeutet. Geeignet für Alltagsszenen und Porträts.

- Beispiel: Eine Person, die geht, erscheint scharf, aber Hände oder Beine könnten leicht verschwommen sein.

- Lange Verschlusszeit (1s oder länger): Bewegungen werden als Unschärfe dargestellt. Ideal für kreative Effekte wie Lichtspuren, fließendes Wasser oder Sternenspuren.

- Beispiel: Ein Wasserfall wird zu einem weichen, seidenartigen Fluss.

Langzeitbelichtung – Die kreative Nutzung der Verschlusszeit

Bei der Langzeitbelichtung wird absichtlich eine lange Verschlusszeit (eine Sekunde oder mehr) verwendet, um Bewegungen im Bild darzustellen. Sie wird oft in der Landschafts- und Nachtfotografie eingesetzt.

- Lichtspuren: Bei nächtlichen Straßenaufnahmen hinterlassen vorbeifahrende Autos leuchtende Lichtstreifen.

- Seidenweiches Wasser: Fließendes Wasser wird weich und träumerisch dargestellt.

- Sternenspuren: Durch eine extrem lange Belichtung (30 Sekunden oder länger) erscheinen die Sterne als leuchtende Streifen am Himmel.

Praktische Tipps für Langzeitbelichtungen:

- Verwenden Sie ein Stativ, um Kameraverwacklungen zu vermeiden.

- Aktivieren Sie den Bildstabilisator der Kamera nicht, wenn diese auf einem Stativ steht.

- Verwenden Sie einen Fernauslöser oder den Selbstauslöser, um Verwacklungen beim Auslösen zu vermeiden.

- Wählen Sie eine kleine Blende (z. B. f/8 bis f/16), um eine durchgehende Schärfe zu gewährleisten.

Der Einfluss der Verschlusszeit auf die Belichtung

Die Verschlusszeit ist nicht nur für die Darstellung von Bewegung entscheidend, sondern beeinflusst auch die Helligkeit eines Bildes. Je länger die Verschlusszeit, desto mehr Licht fällt auf den Sensor und desto heller wird das Bild.

- Kurze Verschlusszeit: Dunkleres Bild, da der Sensor nur kurz Licht aufnimmt.

- Lange Verschlusszeit: Helleres Bild, da der Sensor länger belichtet wird.

Hier kommt das Belichtungsdreieck ins Spiel: Wenn Sie die Verschlusszeit verlängern, um ein Bild aufzuhellen, müssen Sie unter Umständen die Blende schließen (höherer Blendenzahl) oder den ISO-Wert senken, um eine Überbelichtung zu vermeiden.

Praktische Tipps zur richtigen Verschlusszeiteinstellung

- Sport und Action: Verwenden Sie eine kurze Verschlusszeit (1/500s oder kürzer), um Bewegungen einzufrieren.

- Porträts: Mittlere Verschlusszeit (1/60s bis 1/250s), um Verwacklungen zu vermeiden und natürliche Bewegungen festzuhalten.

- Landschaften bei Wind: Verwenden Sie eine längere Verschlusszeit (1s oder länger), um Bewegungen wie fließendes Wasser oder sich bewegende Wolken darzustellen.

- Nachtaufnahmen: Lange Verschlusszeit (5s bis 30s) für kreative Effekte wie Lichtspuren und Sternenspuren.

Der Effekt der Verschlusszeit auf die Bildschärfe

Selbst bei korrekter Fokussierung kann eine falsche Verschlusszeit zu unscharfen Bildern führen. Der sogenannte „Verwacklungseffekt” tritt auf, wenn die Verschlusszeit zu lang ist, um die Bewegung der Kamera auszugleichen.

- Freihandregel: Verwenden Sie eine Verschlusszeit, die mindestens der Kehrwert der Brennweite entspricht (z. B. 1/50s für ein 50-mm-Objektiv).

- Bildstabilisator: Wenn Ihre Kamera über einen Bildstabilisator verfügt, können Sie eine längere Verschlusszeit verwenden, ohne Verwacklungen zu riskieren.

Verschlusszeit und Kreativität – Bewegung als Gestaltungselement

Die Verschlusszeit ist ein kreatives Werkzeug, das weit über die technische Belichtung hinausgeht. Sie können sie nutzen, um:

- Bewegungen einzufrieren: Action-Fotos, Sportaufnahmen, springende Tiere.

- Bewegung darzustellen: Fließendes Wasser, sich drehende Sterne, Lichtspuren.

- Dynamik zu erzeugen: Gezielte Bewegungsunschärfe, wie in der Street Photography.

Experimentieren Sie mit der Verschlusszeit, um Ihre kreative Vision umzusetzen. Denn eine einzige Szene kann je nachdem, ob Sie eine kurze oder eine lange Verschlusszeit verwenden, völlig unterschiedlich wirken.

Häufige Fehler bei der Verschlusszeiteinstellung und wie Sie sie vermeiden

- Verwackelte Bilder durch zu lange Verschlusszeit: Verwenden Sie ein Stativ oder erhöhen Sie den ISO-Wert für eine kürzere Verschlusszeit.

- Überbelichtung bei Langzeitbelichtung: Verwenden Sie einen ND-Filter, um die Lichtmenge zu reduzieren.

- Falscher Fokus bei Action-Fotos: Verwenden Sie den kontinuierlichen Autofokus (AF-C) für sich bewegende Motive.

Die Verschlusszeit als kreatives Werkzeug

Die Verschlusszeit ist weit mehr als nur eine technische Einstellung – sie ist ein kreatives Werkzeug, das Ihnen ermöglicht:

- Bewegung einzufrieren oder dynamisch darzustellen.

- Szenen durch Langzeitbelichtungen zu transformieren.

- Ihre kreative Vision gezielt umzusetzen.

Als Nächstes werden wir uns mit der ISO-Empfindlichkeit befassen, die oft missverstanden wird, aber ein entscheidendes Element des Belichtungsdreiecks ist.

ISO-Empfindlichkeit – Lichtempfindlichkeit des Sensors

Was ist ISO? Eine technische und kreative Einführung

Die ISO-Einstellung ist besonders in Situationen mit wenig Licht, wie z. B. bei Innenaufnahmen, Nachtfotografie oder Konzerten, nützlich. Sie ermöglicht es, auch bei schlechten Lichtverhältnissen helle und klare Bilder zu erzeugen. Das hat jedoch einen Preis:

- Niedriger ISO-Wert (ISO 100 oder 200): Der Sensor ist wenig lichtempfindlich und benötigt viel Licht für eine korrekte Belichtung.

- Hoher ISO-Wert (ISO 1600 oder höher): Der Sensor ist sehr lichtempfindlich und benötigt weniger Licht für eine korrekte Belichtung.

Die ISO-Einstellung ist besonders in Situationen mit wenig Licht, wie z. B. bei Innenaufnahmen, Nachtfotografie oder Konzerten, nützlich. Sie ermöglicht es, auch bei schlechten Lichtverhältnissen helle und klare Bilder zu erzeugen. Allerdings hat das einen Preis: Bildrauschen.

Wie funktioniert ISO technisch?

Anders als Blende oder Verschlusszeit ist ISO keine physische Einstellung, sondern eine digitale Verstärkung des Lichts, das der Sensor aufnimmt. Der Sensor selbst bleibt unverändert, doch die Kamera verstärkt das Signal, um das Bild heller erscheinen zu lassen.

- Niedriger ISO-Wert (ISO 100): Das aufgenommene Licht wird nicht verstärkt, was zu einem klaren, rauschfreien Bild führt.

- Hoher ISO-Wert (ISO 3200 oder mehr): Das Signal des Sensors wird digital verstärkt, um das Bild heller zu machen. Dies kann jedoch zu Bildrauschen führen.

Bildrauschen zeigt sich in Form kleiner, körniger Punkte oder farbiger Störungen, die insbesondere in dunklen Bildbereichen sichtbar werden. Dieses Rauschen entsteht durch den digitalen Verstärkungsprozess und kann die Bildqualität stark beeinträchtigen.

Der Einfluss des ISO-Werts auf die Belichtung

Der ISO-Wert hat direkten Einfluss auf die Belichtung eines Bildes. Eine Verdopplung des ISO-Werts (zum Beispiel von ISO 100 auf ISO 200) verdoppelt die Lichtempfindlichkeit und führt somit zu einem helleren Bild. Das bedeutet:

- ISO 100 → Geringe Lichtempfindlichkeit, rauscharmes Bild.

- ISO 200 → Doppelt so lichtempfindlich wie ISO 100, leicht erhöhtes Rauschen.

- ISO 800 → Sehr lichtempfindlich, aber erhöhtes Rauschen.

- ISO 3200 → Extrem lichtempfindlich, deutlich sichtbares Bildrauschen.

Der ISO-Wert ist besonders in Situationen mit wenig Licht von entscheidender Bedeutung, wenn Sie keine große Blende verwenden können oder die Verschlusszeit nicht verlängern möchten (z. B. bei Sportaufnahmen in der Halle).

Der Balanceakt: ISO und Bildrauschen

Die ISO-Einstellung ist zwar nützlich, um die Belichtung zu steuern, aber es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Helligkeit und Bildqualität zu finden. Ein höherer ISO-Wert macht das Bild zwar heller, erhöht aber auch das Bildrauschen.

- Niedriger ISO-Wert (ISO 100-200): Ideal für helle Lichtverhältnisse wie Tageslicht oder Studioaufnahmen.

- Mittlerer ISO-Wert (ISO 400-800): Geeignet für Innenaufnahmen oder bewölkte Tage.

- Hoher ISO-Wert (ISO 1600+): Für Nachtaufnahmen, Konzerte oder andere Situationen mit schwachem Licht.

Einige moderne Kameras verfügen über eine fortschrittliche Rauschunterdrückungstechnologie, die auch bei hohen ISO-Werten relativ rauschfreie Bilder ermöglicht. Sie sollten dennoch den ISO-Wert so niedrig wie möglich halten, um die Bildqualität zu maximieren.

ISO und Dynamikumfang – Ein kritischer Zusammenhang

Der ISO-Wert hat nicht nur Einfluss auf das Bildrauschen, sondern auch auf den Dynamikumfang Ihrer Kamera. Dieser beschreibt den Bereich zwischen den hellsten und dunkelsten Bildbereichen, in denen noch Details erkennbar sind. In der Regel ist der Dynamikumfang bei niedrigen ISO-Werten am höchsten.

- Niedriger ISO (ISO 100): Hoher Dynamikumfang, klare Details in hellen und dunklen Bereichen.

- Hoher ISO (ISO 3200+): Geringerer Dynamikumfang, helle Bereiche können ausgewaschen sein und dunkle Bereiche verlieren an Details.

Dieser Zusammenhang ist insbesondere bei der Bildbearbeitung im RAW-Format wichtig, da Sie bei niedrigen ISO-Werten mehr Spielraum für Helligkeitsanpassungen haben.

Praktische Tipps zur richtigen ISO-Einstellung

- Tageslicht: Verwenden Sie ISO 100-200 für klare, rauschfreie Bilder.

- Innenaufnahmen bei schlechtem Licht: Starten Sie mit ISO 400 und passen Sie bei Bedarf an.

- Nachtaufnahmen oder Konzerte: Verwenden Sie ISO 800-3200, achten Sie aber auf Bildrauschen.

- Sportfotografie in der Halle: Erhöhen Sie den ISO-Wert (800-3200), um eine kurze Verschlusszeit zu ermöglichen.

- Testen Sie Ihre Kamera: Jedes Kameramodell hat unterschiedliche Rauschverhalten. Testen Sie Ihre Kamera, um den höchsten ISO-Wert zu finden, der noch akzeptable Bildqualität liefert.

Bildrauschen minimieren – Praktische Techniken

Auch bei der Verwendung hoher ISO-Werte gibt es Möglichkeiten, das Bildrauschen zu minimieren.

- Rauschen reduzieren in der Nachbearbeitung: Entfernen Sie Rauschen gezielt mit Bildbearbeitungsprogrammen wie Adobe Lightroom oder Photoshop.

- RAW-Format verwenden: Mit dem RAW-Format haben Sie mehr Spielraum für die Rauschunterdrückung, ohne Details zu verlieren.

- Helle Belichtung wählen: Um das Rauschen in dunklen Bereichen zu reduzieren, sollten Sie leicht überbelichten (um etwa +0,3 EV). Die Belichtung können Sie später in der Nachbearbeitung korrigieren.

- Rauschreduzierung in der Kamera: Viele Kameras verfügen über eine interne Rauschreduzierung. Diese kann zwar nützlich sein, allerdings sollten Sie bedenken, dass sie Details im Bild weicher machen kann.

ISO und kreative Kontrolle – Wann Sie ISO bewusst einsetzen sollten

ISO ist nicht nur eine technische Einstellung, sondern auch ein kreatives Werkzeug. In bestimmten Situationen kann ein höherer ISO-Wert sogar gewünscht sein, um eine besondere Bildstimmung zu erzeugen:

- Street Photography bei Nacht: Ein leichtes Bildrauschen kann eine körnige, filmische Stimmung erzeugen.

- Konzertfotografie: Die Beleuchtung ist oft begrenzt und ein höherer ISO-Wert ermöglicht es, schnelle Bewegungen einzufangen.

- Astrofotografie: Hoher ISO-Wert kombiniert mit langer Belichtungszeit, um schwache Sternenlichter einzufangen.

Häufige Fehler bei der ISO-Einstellung und wie Sie sie vermeiden

- ISO zu hoch gewählt bei Tageslicht: Dies führt zu unnötigem Bildrauschen. Halten Sie den ISO-Wert so niedrig wie möglich.

- ISO vergessen zurückzusetzen: Wenn Sie nach einer Nachtaufnahme bei ISO 3200 am nächsten Tag im hellen Tageslicht fotografieren, wird das Bild stark verrauscht.

- Automatischer ISO-Bereich nicht begrenzt: Stellen Sie sicher, dass der maximale ISO-Wert im Automatikmodus auf einen sinnvollen Bereich begrenzt ist (z. B. ISO 1600).

ISO als flexibles Werkzeug

ISO ist ein flexibles und leistungsfähiges Werkzeug, das Ihnen ermöglicht:

- Auch bei schwachem Licht zu fotografieren.

- Die Bildhelligkeit zu kontrollieren, ohne die Blende oder Verschlusszeit anzupassen.

- Kreative Effekte zu erzielen, wie ein filmisches Bildrauschen.

Dennoch sollten Sie den ISO-Wert mit Bedacht einsetzen und dabei stets die Balance zwischen Helligkeit und Bildqualität im Auge behalten.

Im nächsten Abschnitt befassen wir uns mit dem Zusammenspiel der drei Elemente des Belichtungsdreiecks und zeigen Ihnen, wie Sie Blende, Verschlusszeit und ISO optimal aufeinander abstimmen.

Das Zusammenspiel der drei Elemente – Das Belichtungsdreieck verstehen

Die Magie des Belichtungsdreiecks

Das Belichtungsdreieck ist mehr als nur eine technische Theorie – es bildet das Herzstück der Fotografie. Es beschreibt das Zusammenspiel der drei grundlegenden Belichtungseinstellungen: Blende, Verschlusszeit und ISO. Diese drei Parameter wirken wie ein fein abgestimmtes System, in dem sich jede Einstellung auf die anderen auswirkt. Das Verständnis dieses Zusammenspiels ist der Schlüssel zu perfekt belichteten Fotos und kreativer Kontrolle.

Das Konzept ist einfach: Um eine optimale Belichtung zu erzielen, müssen Sie das richtige Gleichgewicht zwischen diesen drei Elementen finden. Eine Änderung eines Parameters erfordert oft eine Anpassung der beiden anderen. Doch wie genau funktioniert das?

Wie das Belichtungsdreieck funktioniert

Stellen Sie sich das Belichtungsdreieck wie ein Wasserhahn-System vor:

- Die Blende ist die Größe der Öffnung: Je weiter der Wasserhahn geöffnet ist, desto mehr Wasser (Licht) fließt.

- Die Verschlusszeit ist die Dauer: Je länger der Hahn geöffnet bleibt, desto mehr Wasser (Licht) fließt durch.

- Der ISO-Wert ist der Druck: Ein höherer Druck (hoher ISO-Wert) sorgt dafür, dass mehr Wasser (Licht) mit der gleichen Öffnung und Zeit fließt.

Wenn Sie die Blende weit öffnen, also eine große Blendenöffnung bzw. einen niedrigen f-Wert wählen, fließt mehr Licht. Um eine Überbelichtung zu vermeiden, müssen Sie entweder die Verschlusszeit verkürzen oder den ISO-Wert senken. Wenn Sie die Verschlusszeit ändern, hat das ebenfalls Auswirkungen auf die beiden anderen Parameter. Das Belichtungsdreieck ist ein dynamisches System, das ständig im Gleichgewicht gehalten werden muss.

Das Zusammenspiel von Blende, Verschlusszeit und ISO

Um das Zusammenspiel des Belichtungsdreiecks besser zu verstehen, betrachten wir einige praktische Beispiele:

Beispiel 1: Porträtfotografie bei Tageslicht

- Ziel: Weicher, unscharfer Hintergrund (Bokeh), klarer Fokus auf das Motiv.

- Blende: f/1.8 (große Blendenöffnung, geringer Schärfentiefe)

- Verschlusszeit: 1/1000s (kurz, um Überbelichtung zu vermeiden)

- ISO: 100 (niedrig, da viel Licht vorhanden ist)

Ergebnis: Ein helles, gut belichtetes Porträt mit einem weichen Hintergrund.

Beispiel 2: Landschaftsfotografie bei Sonnenaufgang

- Ziel: Maximale Schärfentiefe für klare Details vom Vordergrund bis zum Horizont.

- Blende: f/16 (kleine Blendenöffnung für große Schärfentiefe)

- Verschlusszeit: 1/30s (mittlere Belichtungszeit, da es noch relativ dunkel ist)

- ISO: 200 (leicht erhöht, um Belichtung auszugleichen)

Ergebnis: Ein klarer, scharfer Landschaftsaufnahme, bei der alle Details sichtbar sind.

Beispiel 3: Action-Fotografie in der Halle

- Ziel: Schnelle Bewegungen einfrieren (Sportaufnahmen).

- Blende: f/2.8 (große Blendenöffnung, um Licht hereinzulassen)

- Verschlusszeit: 1/500s (kurz, um Bewegung einzufrieren)

- ISO: 1600 (erhöht, da in der Halle wenig Licht vorhanden ist)

Ergebnis: Ein scharfes, gut belichtetes Bild, das die Action perfekt einfängt.

Das Belichtungsdreieck als kreatives Werkzeug

Das Belichtungsdreieck ist ein sowohl technisches Konzept als auch ein kreatives Werkzeug. Sie können es nutzen, um die Bildwirkung gezielt zu gestalten.

- Blende: Sie steuert die Schärfentiefe. Eine große Blende (kleiner f-Wert) erzeugt ein weiches Bokeh, während eine kleine Blende (großer f-Wert) alle Bildelemente scharf abbildet.

- Verschlusszeit: Sie bestimmt die Bewegung. Eine kurze Verschlusszeit „friert” Bewegung ein, während eine lange Verschlusszeit Bewegung als Unschärfe darstellt.

- ISO: Er steuert die Lichtempfindlichkeit und beeinflusst gleichzeitig das Bildrauschen. Ein niedriger ISO-Wert sorgt für klare, rauschfreie Bilder, während ein hoher ISO-Wert zwar mehr Bildrauschen erzeugt, aber auch schwaches Licht ausgleicht

Wie Sie das Belichtungsdreieck gezielt nutzen

Um das Belichtungsdreieck effektiv zu nutzen, müssen Sie sich folgende Fragen stellen:

- Was ist mein kreatives Ziel? Möchte ich ein scharfes, klares Bild (z. B. Landschaft) oder einen unscharfen Hintergrund (z. B. Porträt)?

- Wie viel Licht steht mir zur Verfügung? Fotografiere ich bei Tageslicht, in Innenräumen oder nachts?

- Muss ich Bewegung einfrieren? Ist mein Motiv in Bewegung oder soll eine dynamische Bewegung als Unschärfe dargestellt werden?

Basierend auf diesen Fragen legen Sie Ihre Priorität fest:

- Wenn die Schärfentiefe wichtig ist, starten Sie mit der Blende.

- Wenn die Bewegung entscheidend ist, beginnen Sie mit der Verschlusszeit.

- Wenn das Licht begrenzt ist, passen Sie den ISO-Wert an.

Belichtungsdreieck in der Praxis – Der Manuelle Modus

Um das Belichtungsdreieck in der Praxis zu beherrschen, sollten Sie den Manuellen Modus (M) Ihrer Kamera verwenden. Hier haben Sie die volle Kontrolle über Blende, Verschlusszeit und ISO.

- Schritt 1: Wählen Sie die Blende entsprechend der gewünschten Schärfentiefe.

- Schritt 2: Passen Sie die Verschlusszeit an, um Bewegung richtig darzustellen.

- Schritt 3: Stellen Sie den ISO-Wert ein, um die richtige Belichtung zu erreichen.

Beobachten Sie die Belichtungsskala Ihrer Kamera, um sicherzustellen, dass Ihre Bilder richtig belichtet sind. Die Skala zeigt Ihnen an, ob Ihr Bild über- oder unterbelichtet ist, und hilft Ihnen so, die Einstellungen entsprechend anzupassen.

Exposition und Belichtungskorrektur – Das Feintuning

Selbst mit dem Verständnis des Belichtungsdreiecks kann es vorkommen, dass Ihre Bilder über- oder unterbelichtet sind. Hier kommt die Belichtungskorrektur (Exposure Compensation) ins Spiel. Damit können Sie die Belichtung gezielt anpassen, ohne die anderen Einstellungen manuell ändern zu müssen.

- Positive Belichtungskorrektur (+EV): Helleres Bild. Nützlich bei Motiven im Schatten oder bei Gegenlicht.

- Negative Belichtungskorrektur (-EV): Dunkleres Bild. Ideal für Szenen mit viel Weiß (z. B. Schnee) oder hellem Himmel.

Häufige Fehler beim Zusammenspiel der drei Elemente und wie Sie sie vermeiden

- Überbelichtung bei großen Blenden (z. B. f/1.8): Verwenden Sie eine kurze Verschlusszeit oder einen niedrigen ISO-Wert.

- Verwackelte Bilder bei langer Verschlusszeit: Verwenden Sie ein Stativ oder erhöhen Sie den ISO-Wert.

- Bildrauschen durch zu hohen ISO-Wert: Halten Sie den ISO-Wert so niedrig wie möglich und verwenden Sie eine größere Blende oder längere Verschlusszeit.

Das Belichtungsdreieck meistern

Das Belichtungsdreieck ist das Herzstück der Fotografie. Es ist ein dynamisches System, das es Ihnen ermöglicht:

- Die Helligkeit eines Bildes präzise zu steuern.

- Kreative Effekte wie Bewegungsunschärfe, Bokeh und klare Details zu erzeugen.

- Sich an verschiedene Lichtsituationen anzupassen.

Wenn Sie das Belichtungsdreieck tiefgründig verstehen, werden Sie in der Lage sein, Ihre kreative Vision gezielt umzusetzen – egal, ob Sie Porträts, Landschaften, Action oder Nachtaufnahmen fotografieren.

Das Belichtungsdreieck in der Praxis

Zunächst ist es wichtig, das Belichtungsdreieck zu verstehen. Doch erst, wenn Sie es in der Praxis anwenden können, erreichen Sie wahre Meisterschaft. In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie Sie Blende, Verschlusszeit und ISO in unterschiedlichen Szenarien gezielt einsetzen. Es ist dabei egal, ob Sie im manuellen Modus fotografieren oder die halbautomatischen Modi Blendenpriorität (A/Av) oder Zeitpriorität (S/Tv) verwenden – die Prinzipien bleiben gleich.

Der Manuelle Modus – Volle Kontrolle über Ihre Kamera

Der manuelle Modus (M) ist der beste Weg, um das Belichtungsdreieck wirklich zu verstehen und zu meistern. In diesem Modus haben Sie die volle Kontrolle über Blende, Verschlusszeit und ISO. Es treffen keine automatischen Kameraeinstellungen Entscheidungen für Sie.

So nutzen Sie den manuellen Modus:

- Starten Sie mit der Blende: Wählen Sie einen f-Wert, der zur gewünschten Bildwirkung passt (z. B. f/1.8 für Porträts, f/8 für Landschaften).

- Stellen Sie die Verschlusszeit ein: Entscheiden Sie, ob Sie Bewegung einfrieren (kurze Verschlusszeit) oder darstellen (lange Verschlusszeit) möchten.

- Passen Sie den ISO-Wert an: Beginnen Sie mit einem niedrigen ISO-Wert (ISO 100) und erhöhen Sie ihn nur, wenn das Bild zu dunkel ist.

Nutzen Sie die Belichtungsskala im Sucher Ihrer Kamera, um zu überprüfen, ob Ihr Bild richtig belichtet ist. Die Skala zeigt Ihnen an, ob Ihr Bild über- oder unterbelichtet ist, und hilft Ihnen so, die Einstellungen entsprechend anzupassen.

Fotografieren in halbautomatischen Modi – Kreative Kontrolle mit Unterstützung

Wenn Sie noch nicht bereit sind, vollständig manuell zu fotografieren, sind die halbautomatischen Modi eine hervorragende Möglichkeit, um das Belichtungsdreieck zu verstehen, während die Kamera einige Einstellungen für Sie übernimmt.

- Blendenpriorität (A/Av): Sie wählen die Blende und die Kamera passt die Verschlusszeit an. Ideal für Porträts, Makrofotografie und Landschaften.

- Zeitpriorität (S/Tv): Sie wählen die Verschlusszeit und die Kamera passt die Blende an. Perfekt für Action, Sport und Langzeitbelichtungen.

- ISO-Automatik: In vielen Kameras können Sie die ISO-Empfindlichkeit automatisch anpassen lassen, während Sie Blende und Verschlusszeit manuell einstellen.

Praxisbeispiele: Das Belichtungsdreieck in verschiedenen Szenarien

Um das Zusammenspiel von Blende, Verschlusszeit und ISO zu beherrschen, müssen Sie lernen, wie Sie diese Einstellungen je nach Situation anpassen. Im Folgenden finden Sie praktische Beispiele:

Porträtfotografie – Weiches Bokeh und scharfer Fokus

- Ziel: Das Motiv scharf darstellen, der Hintergrund unscharf (Bokeh).

- Blende: f/1.8 bis f/2.8 (große Blende für geringe Schärfentiefe).

- Verschlusszeit: 1/200s oder schneller (um Verwacklungen zu vermeiden).

- ISO: 100-400 (je nach Lichtverhältnissen).

📌 Tipp: Achten Sie auf den Fokuspunkt und stellen Sie sicher, dass die Augen des Motivs scharf sind.

Landschaftsfotografie – Maximale Schärfentiefe

- Ziel: Vom Vordergrund bis zum Hintergrund alles scharf darstellen.

- Blende: f/8 bis f/16 (kleine Blende für große Schärfentiefe).

- Verschlusszeit: 1/60s bis 1/250s (je nach Licht). Verwenden Sie ein Stativ für längere Belichtungszeiten.

- ISO: 100-200 (um Bildrauschen zu vermeiden).

📌 Tipp: Nutzen Sie den Hyperfokalen Abstand, um die maximale Schärfentiefe zu erreichen.

Action- und Sportfotografie – Bewegung einfrieren

- Ziel: Schnelle Bewegungen scharf und klar einfangen.

- Blende: f/2.8 bis f/4 (große Blende, um Licht hereinzulassen).

- Verschlusszeit: 1/500s oder schneller (um Bewegungen einzufrieren).

- ISO: 400-1600 (je nach Lichtverhältnissen).

📌 Tipp: Verwenden Sie den kontinuierlichen Autofokus (AF-C), um sich bewegende Motive zu verfolgen.

Nachtfotografie – Langzeitbelichtung für kreative Effekte

- Ziel: Sternenspuren, Lichtspuren oder Stadtaufnahmen bei Nacht.

- Blende: f/4 bis f/8 (je nach gewünschter Schärfentiefe).

- Verschlusszeit: 10s bis 30s (je nach gewünschtem Effekt).

- ISO: 100-400 (um Bildrauschen zu minimieren).

📌 Tipp: Verwenden Sie ein Stativ und einen Fernauslöser, um Verwacklungen zu vermeiden.

Makrofotografie – Detailreiche Nahaufnahmen

- Ziel: Winzige Details mit weichem Hintergrund hervorheben.

- Blende: f/2.8 bis f/5.6 (abhängig von der gewünschten Schärfentiefe).

- Verschlusszeit: 1/100s oder schneller (um Verwacklungen zu vermeiden).

- ISO: 100-400 (je nach Licht).

📌 Tipp: Verwenden Sie einen Makroblitz oder eine externe Lichtquelle, um das Motiv auszuleuchten.

Übungen zur Beherrschung des Belichtungsdreiecks

Um Ihr Wissen zu festigen, sollten Sie regelmäßig üben. Hier sind einige praktische Übungen:

- Übung 1: Fixieren Sie den ISO-Wert (ISO 100) und experimentieren Sie mit Blende und Verschlusszeit.

Ziel: Verstehen, wie Blende und Verschlusszeit die Helligkeit und Schärfentiefe beeinflussen. - Übung 2: Fotografieren Sie ein sich bewegendes Motiv (z. B. ein Fahrrad) mit unterschiedlichen Verschlusszeiten.

Ziel: Den Effekt der Bewegungsdarstellung verstehen. - Übung 3: Fotografieren Sie eine Szene bei Tag und bei Nacht mit denselben Blenden- und Verschlusszeiteinstellungen.

Ziel: Verstehen, wie ISO die Belichtung beeinflusst. - Übung 4: Fotografieren Sie ein Motiv bei konstanter Blende, aber variieren Sie den ISO-Wert.

Ziel: Den Zusammenhang zwischen ISO und Bildrauschen kennenlernen.

Häufige Fehler in der Praxis und wie Sie sie vermeiden

- Verwackelte Bilder: Achten Sie auf eine ausreichende Verschlusszeit oder verwenden Sie ein Stativ.

- Überbelichtete Bilder bei Porträts: Nutzen Sie eine kürzere Verschlusszeit oder einen ND-Filter, wenn Sie eine große Blende verwenden.

- Rauschen durch hohen ISO-Wert: Reduzieren Sie den ISO-Wert und verwenden Sie eine größere Blende.

- Falscher Fokus bei Action-Aufnahmen: Nutzen Sie den kontinuierlichen Autofokus (AF-C) und wählen Sie den richtigen Fokusmodus.

Das Belichtungsdreieck in der Praxis meistern

Das Belichtungsdreieck ist ein flexibles und kreatives Werkzeug, das Sie in jeder Aufnahmesituation einsetzen können. Egal, ob Sie Porträts mit weichem Bokeh, Landschaften mit maximaler Schärfentiefe oder actiongeladene Sportaufnahmen erstellen möchten – wenn Sie das Belichtungsdreieck verstehen, haben Sie die Kontrolle über Ihre Bilder.

Das Belichtungsdreieck meistern

Das Belichtungsdreieck ist der Schlüssel zu perfekt belichteten Fotos – egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Fotograf sind. Wenn Sie Blende, Verschlusszeit und ISO verstehen, können Sie Ihre kreativen Visionen in beeindruckende Bilder umsetzen.

FAQ – Häufige Fragen zum Belichtungsdreieck

Was ist das Belichtungsdreieck in der Fotografie?

Das Belichtungsdreieck beschreibt das Zusammenspiel von Blende, Verschlusszeit und ISO, die gemeinsam die Belichtung eines Fotos bestimmen.

Welcher Wert sollte im Belichtungsdreieck Priorität haben?

Das hängt vom Motiv ab. Für Porträts ist die Blende wichtig, für Action die Verschlusszeit und für schwaches Licht der ISO-Wert.

Was passiert, wenn ich den ISO-Wert erhöhe?

Ein höherer ISO-Wert erhöht die Lichtempfindlichkeit des Sensors, kann aber auch zu Bildrauschen führen.